Fast eine Million Streiktage wurden für das Jahr 2015 registriert. Das sind mehr als in den fünf Jahren davor zusammen. Besorgt sprach das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) davon, dass diese Entwicklung den Wirtschaftsstandort gefährden könne.

Die Auseinandersetzungen, bei denen die meisten Streiktage zusammen kamen, waren zum einen der einjährige Arbeitskampf des bei der GDL organisierten Zugpersonals mit insgesamt neun Streikrunden. Die anderen Streiks wurden vor allem von ver.di geführt: der fast vierwöchige Streik der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) und der vierwöchige Streik bei der Post. Auch die massiven Warnstreiks der Landesbeschäftigten trugen dazu bei. Die Tarifrunde für den Einzelhandel wurde diesmal schnell beendet. Hinzu kommen wichtige Arbeitskämpfe, die noch nicht abgeschlossen sind wie bei Amazon und am Berliner Universitätsklinikum Charité.

Die nahezu zeitgleichen Arbeitskämpfe hätten zusammen gebracht und zu einer tarifpolitischen gesellschaftlichen Auseinandersetzung gemacht werden können. Doch daran hatte die ver.di-Führung kein Interesse.

Ergebnisse

Trotz vieler GegnerInnen, darunter auch der Spitzen der DGB-Gewerkschaften, konnte sich die GDL mit einem klaren Sieg gegenüber den Arbeitgebern durchsetzen. Im krassen Gegensatz dazu stehendie Ergebnisse der von ver.di geführten Arbeitskämpfe. Bei den großen Auseinandersetzungen im Bereich SuE und auch bei der Post gibt es große Unzufriedenheit mit der Politik der ver.di-Führung. Bei der Post wurde der Kampf abgebrochen, ohne darüber die Mitglieder zu befragen. Das Ergebnis werten viele als Niederlage.

Im Bereich SuE ist der Unmut darin begründet, dass die Führung empfiehlt einem Schlichtungsergebnis zuzustimmen, welches in keiner Weise dem erklärten Ziel der Aufwertung entspricht. Die bundesweite Streikdelegiertenkonferenz sprach sich gegen die Annahme aus. Bei Redaktionsschluss war das Ergebnis der Mitgliederbefragung noch nicht bekannt.

Streiken gegen Niedriglöhne und Burnout

Wie kommt es, dass 2015 die relative Ruhe, die bislang in Deutschland an der „Klassenkampffront“ herrschte, durch lange und bittere Arbeitskämpfe gestört wurde?

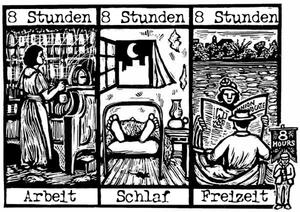

Zum einen geht es in vielen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge darum, dass sich die Beschäftigte, insbesondere in Berufen mit einem hohen Frauenanteil, von der Lohnentwicklung abgehängt fühlen. ErzieherInnen fragten, warum ihre Arbeit mit Kindern so viel weniger wert sein soll als die Produktion von Autos. PostzustellerInnen sind empört, dass ihre Arbeit mit der Ausgliederung in Tochterfirmen um zwanzig Prozent abgewertet werden soll. Allen Auseinandersetzungen gemeinsam ist aber auch das wachsende Gefühl von vielen, nicht mehr mit dem ständig zunehmenden Arbeitsdruck fertig zu werden. Dieser Zustand wurde durch massiven Personalabbau verursacht. Bei Post, Bahn und im Gesundheitswesen ist das wiederum Folge der Einführung marktwirtschaftlicher Ausrichtung, Privatisierungen und Konkurrenzdruck.

Die GDL hat diese Thematik als erste und am effektivsten aufgegriffen und forderte Überstundenabbau und Arbeitszeitverkürzung. Mit dem neuen Tarifvertrag konnte sie Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn um eine Stunde ab 2018 erreichen, sowie die Neueinstellung von 400 KollegInnen und eine Begrenzung der Überstunden. Auch beim Arbeitskampf der Beschäftigten an der Charité geht es explizit darum, die Arbeitsbedingungen durch einen besseren Personalschlüssel zu erleichtern. Die Forderungen haben bei den Beschäftigten ungeahnte Kräfte hervorgerufen, so dass der elftägige Streik im Juni zu einer massiven Beteiligung führte (siehe Artikel auf Seite 8).

Der Kampf der SuE-Beschäftigten für eine deutliche Aufwertung der Berufe spiegelt zum einen das Gefühl wider, für die gewachsenen Aufgaben in diesem Bereich einen viel zu geringen Lohn zu bekommen. Aber auch hier spielt die Frage der Arbeitsbedingungen und der Personalausstattung eine wichtige Rolle. Auch bei der Postzustellung leiden die KollegInnen unter der Arbeitsbelastung, die durch die Vergrößerung der Zustellbezirke seit Jahren zugenommen hat. Leider wurde die gute Forderung nach Arbeitszeitverkürzung um zweieinhalb Stunden bei vollem Lohn eher als taktisches Mittel aufgefasst, um den Arbeitgeber dazu zu bringen, die Ausgliederung der Paketdienste zurück zu nehmen. Letztlich wurde keine der beiden Forderungen durchgesetzt. Die unzumutbare Arbeitsbelastung, die viele KollegInnen zum Burnout oder zur Kündigung treibt, ist in vielen Berufen zum Dauerbrenner geworden. Bisher wird dieses Thema von ver.di zwar benannt, spielt aber bei der Aufstellung der Forderungen kaum eine Rolle.

Harte Arbeitgeberhaltung

Aus den Kämpfen ist eine klare Tendenz abzulesen, die für ver.di und die Gewerkschaften insgesamt von wichtiger Bedeutung ist. Das ist eine zunehmend harte Haltung der Arbeitgeber, und das unter aktiver Mithilfe der CDU/CSU-SPD-Regierung. Wenn auch noch nicht so klar sichtbar, so ähnelte die Politik der Bundesregierung nach innen ihrer Haltung gegenüber der griechischen Syriza-Regierung. Keinerlei Zugeständnisse sollte es an diejenigen geben, die sich der Herrschaft der Troika zu widersetzen wagten. Gegenüber den KollegInnen der Bahn, der Post und in etwas abgemilderter Form im Sozial- und Erziehungsdienst ging es ebenso darum, positive Beispiele für Erfolge im Kampf zu verhindern. Aufgrund der Krise des Kapitalismus, in der der Markt enger und die Konkurrenz schärfer wird, nimmt diese Haltung zu. Schon jetzt bereiten sich die Herrschenden international durch Einschränkungen des Streikrechts auf Klassenkämpfe vor.

GDL – Kämpfen lohnt sich

Mit der Unterstützung der Bundesregierung, die zeitgleich das Tarifeinheitsgesetz auf den Weg brachte, versuchte das Bahnmanagement die kleine kämpferische Gewerkschaft GDL in die Enge zu treiben. Dass ihr dabei noch der Gewerkschaftsvorsitzende Reiner Hoffmann sowie die Führungsriege der Einzelgewerkschaften zu Hilfe eilte, ist ein Skandal. Frank Bsirske lehnte zwar das Tarifeinheitsgesetz als ersten Schritt zur Einschränkung des Streikrechts richtigerweise ab, fiel aber gleichzeitig der GDL in den Rücken, und meinte, der Streik ginge zulasten der Bahn-KundInnen (spiegel online 22.10.2014). Das hielt die GDL nicht davon ab, sich mit den KollegInnen der SuE, mit dem Charité Streik und anderen solidarisch zu erklären! Trotz aller Bemühungen gelang es dem politischen Establishment nicht, die GDL zu isolieren und knapp die Hälfte der Bevölkerung blieb solidarisch. Zudem knickten die KollegInnen mitsamt ihrer Führung nicht ein. So konnten sie erfolgreich sein und gleichzeitig ein Zeichen setzen, dass Kämpfen sich lohnt.

Ver.di Führung – nicht vorbereitet

Jahrelang hatte die ver.di Führung Zugeständnisse gegenüber dem Postmanagement gemacht. Das alles hat nichts genutzt. Im Gegenteil war sich der Arbeitgeber seiner Sache so sicher, dass er sogar eine bestehende Vereinbarung mit ver.di einseitig aufkündigte, in der die Gründung von weiteren Tochterfirmen bei den Paketzustelldiensten im Gegenzug für längere Arbeitszeiten und kürzere Pausen ausgeschlossen sein sollte. Die ver.di-Bürokratie war überrascht über diese Provokation. Vor allem war sie völlig unvorbereitet. Noch am 17. Mai wurde ein ver.di-Sprecher in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung mit den Worten zitiert: „Mal sehen, wie die Post reagiert, wenn die Depots nach ein paar Tagen überquillen.“ Es wurde davon gesprochen, mit einigen „gezielten Nadelstichen“ zum Ziel zu gelangen. Außderdem ging man – trotz Drohung der Arbeitgeber – nicht davon aus, dass LeiharbeitnehmerInnen als StreikbrecherInnen eingesetzt würden. Angesichts der für sie überraschenden Offensive des Post-Managements rief die ver.di-Führung unter Leitung von Andrea Kocsis zum unbefristeten Streik auf und nach anfänglichem Zögern weitete sie diesen sogar schrittweise auf über 30.000 Beschäftigte aus. Doch das reichte bei weitem nicht aus. Strategisch zentrale Bereiche wie DHL Express oder DHL Hub Leipzig GmbH wurden beim Streik ausgespart. Die Antwort auf die Provokation der Arbeitgeber hätte Vollstreik unter Einbeziehung der knapp 100.000 ver.di-Mitglieder bei der Post lauten sollen.

Streikstrategien an neue Gegebenheiten anpassen

Eine Garantie auf einen Erfolg gibt es nie. Doch der Vergleich zwischen Bahn und Post lohnt sich. Mit siebzig Prozent Organisationsgrad bei der Post kann das Argument, man sei schwach aufgestellt, nicht gelten. Auch ist die ökonomische Wirkungskraft eines Streiks bei der Post mit hohen Marktanteilen vergleichsweise hoch. Der Streik wurde durch einen wachsenden Anteil von KollegInnen in Tochterfirmen, mit befristeten Arbeitsverhältnissen oder in Verbeamtung erschwert. Diese Problematik gibt es aber nicht nur bei der Post sondern auch bei der Bahn und in vielen anderen Bereichen. Da viele Arbeitgeber gerade den Anteil an befristeten, prekären und ausgegliederten Beschäftigungsverhältnissen erhöhen wollen, ist dringend notwendig, Streikstrategien auf diese Umstände anzupassen. Die Einbeziehung und Organisierung dieser – meist jungen – Beschäftigtengruppen ist eine der notwendigen Aufgaben. Ein Ansatzpunkt sollte sein, gemeinsame Kampfforderungen zu entwickeln, um die man alle Beschäftigten versammelt und bei denen sich ein Kampf für alle lohnt. Die Forderung von ver.di nach einer drastischen Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn bei der Post war ein guter Ansatz. Jedoch wurde dieser nicht ernsthaft verfolgt.

Hoffnungen enttäuscht

Die lange vorbereitete Kampagne zur Aufwertung der SuE ließ viele linke AktivistInnen hoffen, dass ver.di zu einer „konfliktorischen“ oder gar kämpferischen Politik übergegangen sei. Wie bereits erörtert, ist das jedoch nur begrenzt der Fall. Auch die Aufwertungskampagne für die SuE-Berufe wurde von Seiten der Führung nicht konsequent geführt. Viele AktivistInnen hatten mehr erwartet, zumal die ver.di Führung frühzeitig davon sprach, dass man sich auf eine lange Auseinandersetzung vorbereiten müsse. Anders als in den meisten Auseinandersetzungen wurden partizipative Elemente in die Streiks eingeführt. Vielerorts gab es tägliche Streikversammlungen. Zudem wurden Streikdelegierte aus den Bezirken zu einer bundesweiten Konferenz entsendet, die drei Mal zusammen kam. Frank Bsirske sicherte den Streikenden zu, dass der Streik nicht ohne Ergebnis beendet würde. Zudem betonte er, dass die Streikdelegiertenkonferenz das Sagen habe. Dies stellte sich allerdings als Mogelpackung heraus. Mit der Schlichtung wurde der Streik ohne Ergebnis abgebrochen. Der völlig unzureichende Schlichterspruch wurde als erster Erfolg verkauft. Die Streikdelegiertenkonferenz bekam zwar das Recht, sich dagegen auszusprechen, aber das blieb ohne Konsequenz. Mit der darauf folgenden Mitgliederbefragung wurde der Eindruck der demokratischen Teilhabe erweckt, aber eine tatsächliche demokratische Kontrolle haben die Streikenden dadurch nicht erlangt.

Schlichtung

Für viele KollegInnen kam die Einberufung der Schlichtung überraschend. Von der ver.di-Führung war dies sicher schon länger als möglicher Ausstieg aus dem unbefristeten Arbeitskampf ins Auge gefasst worden. Bsirske berief sich auf die Einlassungspflicht der Schlichtungsvereinbarung, die besagt, wenn eine Seite die Schlichtung anruft, ist dies für die andere Seite bindend. Viele wussten nicht von der Existenz dieser Vereinbarung, deren Kern bereits 1974 als Folge des langen Streiks im öffentlichen Dienst, damals durch die ötv-Führung abgeschlossen wurde. Sie ist eine Waffe in der Hand der Arbeitgeber, denn diese können jederzeit die Gewerkschaft in die Schlichtung und damit in eine Streikpause zwingen. Die Dynamik eines Streiks wird dadurch gebremst. Zudem ist es eine Illusion zu glauben, dass VertreterInnen des Staates oder der Regierung „neutral“ sind. Ein Arbeitskampf ist kein Streit zwischen Privatpersonen. Das Ergebnis eines Arbeitskampfes ist immer von den Kräfteverhältnissen zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten abhängig. ver.di sollte deshalb die Schlichtungsvereinbarung schnellst möglich kündigen!

Mehr wäre möglich gewesen

Das wichtigste Argument von Frank Bsirske war: Man kann natürlich weiter streiken, aber die Frage ist, ob man dann zu einem besseren Ergebnis kommt. Doch das hat KollegInnen nicht davon abgehalten, auf Versammlungen mit hunderten von anwesenden KollegInnen über die Möglichkeiten der Fortsetzung zu diskutieren. Ideen wie Besuche in anderen Betrieben, Autobahnblockaden, Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit, Besetzung von Rathäusern und Politiker-Büros wurden gesammelt. Das zeigt die Bereitschaft und Kreativität der Streikenden, die ganz im Gegensatz zur bürokratischen Führung versuchen, über den Tellerrand zu blicken und zu überlegen, wie man den politischen Druck erhöhen kann.

Solidaritätskampagne

Schon bei der Vorbereitung der Aufwertungskampagne hätte klar sein müssen, dass dieser Kampf nicht ohne breite Unterstützung gewonnen werden kann. Gerade in einem Bereich, wo ein Streik keinerlei ökonomische Wirkung hat, muss klar sein, dass der Aufbau des politischen und gesellschaftlichen Drucks mitentscheidend für den Ausgang der Auseinandersetzung ist. Gerade, weil der Aufwertungskampf der KollegInnen einen Vorbildcharakter für den gesamten öffentlichen Dienst haben sollte, wäre es daher nötig gewesen, dass die ver.di Führung von Anfang an plant, wie andere Betriebe und Dienststellen in den Kampf einbezogen werden können. Die Sozialistische Alternative – SAV schlug damals vor:

„So könnte ver.di, wie auch andere DGB-Gewerkschaften, an einem Tag in den besser organisierten Dienststellen und Betrieben Betriebs- und Personalversammlungen einberufen – zum Beispiel zum Thema „Situation Kinderbetreuung durch Arbeitskampf im Sozial- und Erziehungsdienst“.

Wenn dies an einem Tag organisiert wird, dann könnte auch in der Mittagspause eine gemeinsame Protestaktion von tausenden KollegInnen aus den verschiedenen Betrieben vor den Rathäusern organisiert werden, möglicherweise verbunden mit Besuchen der Verantwortlichen der Kommunen. Wenn dies bundesweit passieren würde, könnte schon damit der politische Druck enorm vergrößert werden. Mit einer solchen Vorgehensweise könnte in einigen Betrieben sogar eine Stimmung für Solidaritätsstreiks geschaffen werden.“

Gemeinsam Kämpfen

Die zeitgleichen Streiks hätten koordiniert werden können, um zu gemeinsamen Protestkundgebungen aufzurufen. Vor Ort gab es einzelne Initiativen, wie gegenseitige Solidaritätsbesuche von KollegInnen der GDL und der Kitas, Lokal wurden sogar einzelne gemeinsame Proteste durchgesetzt, so zum Beispiel eine gemeinsame Demonstration streikender Charité- und Post-KollegInnen. Immer wieder stießen AktivistInnen jedoch auf Blockaden des ver.di-Apparates, wenn sie solche Vorschläge unterbreiteten. Eine kämpferische ver.di-Führung hätte im April, Mai und Juni Deutschland tatsächlich zu einer Streikrepublik machen können, wenn sie beispielsweise alle KollegInnen der Post, der SuE, von Amazon, der Charité, des Einzelhandels gemeinsam zu einer großen Streikkundgebung in Berlin mobilisiert hätte. Mit hunderttausend oder mehr KollegInnen hätte das die größte Streikkundgebung seit langem werden können. Ein frischer Wind hätte durch die Republik geweht und viele Beschäftigte ermutigt. Eine neue gesellschaftliche Stimmung, wie sie in Ansätzen schon zu spüren war, hätte Arbeitgebern und Bundesregierung Sorgen bereitet, weil sie vor einer weiteren Radikalisierung Angst gehabt hätten.

In den Grenzen des Systems

Leider hat auch die ver.di-Führung Angst vor einer solchen Radikalisierung. Der bürokratische Apparat der Gewerkschaft ist durch viele Fäden mit der SPD verknüpft. Viele dieser SPD-nahen Funktionäre haben kein Interesse, „ihrer“ Partei in den Kommunen oder in der Bundesregierung eine große Welle von Kämpfen entgegen schlagen zu lassen. Insgesamt ist die ver.di-Führung ideologisch und materiell mit dem kapitalistischen System verbunden.

Das führt dazu, dass ihre Politik letztlich die so genannten kapitalistischen Sachzwänge akzeptiert und sich im Rahmen der von den Regierenden vorgegebenen finanziellen Möglichkeiten bewegt. Diese werden aber angesichts der Krise des weltweiten Kapitalismus immer geringer. Ein gut ausgebautes und bedarfsgerechtes Gesundheitswesen, gut ausgestattete Kitas oder Schulen mit ausreichend Personal, hohe Löhne und gesunde Arbeitsbedingungen – all das sind für regierung und Kapital nur zu vermeidende Kosten.

Zwar stellt ver.di Forderungen nach einer stärkeren Besteuerung der Reichen auf, aber versteht Tarifkämpfe nicht als ein Mittel, den Druck für politische Veränderungen zu erhöhen, in dem diese zusammen gefasst und zu gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen gemacht werden.

Statt sich aber im Rahmen des nach kapitalistischen Gesichtspunkten „Möglichen“ zu bewegen, sollten gewerkschaftliche Forderungen die Bedürfnisse der Beschäftigten zum Ausdruck bringen und deutlich machen, dass der gesellschaftliche Reichtum zu ihrer Erfüllung vorhanden ist. Beispielhaft hat dies die ver.di Betriebsgruppe an der Charité vorgemacht, die bei der Aufstellung ihrer Forderungen eben nicht das Finanzierungssystem der Krankenhäuser zur Grundlage genommen hat.

Forderungen, die die wirklichen Bedürfnisse zum Ausdruck bringen – deren Durchsetzung also auch eine wirkliche Verbesserung der Lebensbedingungen bedeuten würde – werden auch viel besser KollegInnen mobilisieren, wenn sie denn das Gefühl haben, dass die Gewerkschaft ernsthaft für die Durchsetzung kämpfen will. Denn gerade vor dem Hintergrund, dass sich Kapital und Regierungen überall auf ein härteres Durchgreifen vorbereiten, müssen sich auch die Gewerkschaften auf harte Kämpfe einstellen. Um dauerhaft erfolgreich sein zu können muss aber die selbst angelegte Kette der Akzeptanz kapitalistischer Sachzwänge abgelegt werden und müssen die Gewerkschaften eine antikapitalistische Perspektive einnehmen.

Streikdemokratie

Es ist kein Zufall, dass ein Streik wie an der Charité mit weitgehender demokratischer Einbeziehung der KollegInnen geführt wird, während die KollegInnen bei der Post nicht einmal per Urabstimmung über das Ergebnis abstimmen durften. Es ist davon auszugehen, dass der Streik bei der Post anders verlaufen wäre, wäre er demokratisch geführt worden. Die Streikenden selbst hätten wahrscheinlich auf weitere Ausweitung des Kampfes, auf Koordination mit anderen Bereichen, auf Weiterstreiken gedrängt. Die Ansätze, die es beim Streik in den Sozial- und Erziehungsdiensten gab, müssen weiter ausgebaut werden, so dass die Streikenden und die Delegiertenkonferenzen tatsächlich das letzte Wort darüber haben, wie es weiter gehen soll. Das heißt: Kein Streikabbruch ohne vorherige Diskussion und Abstimmung der Streikenden in den Versammlungen und auf Delegiertenkonferenzen. Nur so kann erreicht werden, dass die Streikenden nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden und dann eine Streikfortsetzung unmöglich gemacht wird.

Politische und personelle Alternative aufbauen

Beim diesjährigen ver.di-Bundeskongress ist zu erwarten, dass sich der Unmut über die Niederlage bei der Post sowie den Verlauf der Auseinandersetzung bei den Sozial- und Erziehungsdiensten äußern wird. Doch zum jetzigen Zeitpunkt werden die Diskussionen aufgrund der bestehenden innergewerkschaftlichen Kräfteverhältnisse nicht zu einer Strategieänderung führen. Wenn die künftigen Arbeitskämpfe nicht in Niederlagen oder faulen Kompromissen enden sollen, muss nicht nur der Aufbau der Gewerkschaft vorangetrieben werden, sondern auch der Aufbau einer innergewerkschaftlichen Opposition, vor allem bestehend aus betrieblichen Basis-AktivistInnen. Damit ist nicht gemeint, die Gewerkschaft durch lautes „Opposition“ schreien von innen zu schwächen oder zu zersetzen. Im Gegenteil, es geht darum, in ver.di eine kämpferische Politik durchzusetzen. Das wird dem Aufbau von Betriebsgruppen und die Steigerung des Organisationsgrades helfen, ja in einigen Fällen sogar Voraussetzung dafür sein.

Eine solche Politik kann auf die Herausforderungen der kommenden Auseinandersetzungen eine Antwort geben, Erfolge anstatt Niederlagen erreichen und die Beschäftigten begeistern. In konkreten Auseinandersetzungen kann eine Vernetzung von unten helfen, um Forderungen nach Streikdemokratie, Vorschläge für eine kämpferische Strategie und eine Ausweitung des Kampfes gemeinsam zu diskutieren. Unterstützung von KollegInnen dafür zu mobilisieren und in die Strukturen einzubringen. Ein drohender Streikabbruch oder Ausverkauf durch die Führung, wie es leider in diesem Jahr zu sehen war, könnte vielleicht sogar verhindert werden. Schon bei der nächsten großen Tarifrunde Bund und Kommunen 2016 könnte ein solcher organisierter Zusammenschluss eine große Hilfe sein. Eine Aufgabe ist, sich unmittelbar in die Forderungsdiskussion einzubringen.

Es können auch Initiativen für Aktionen und Proteste von unten gestartet werden. Kämpfe, die von oben blockiert werden, können mit einer besseren Vernetzung unter Umständen von unten angestoßen werden. Der Aufbau einer innergewerkschaftlichen Opposition hätte auch die längerfristige Aufgabe, eine politische und personelle Alternative zur jetzigen Führung aufzubauen. Neben den konkreten Fragen der einzelnen Arbeitskämpfe würde es auch darum gehen, sich auf einige Grundforderungen zu einigen, die man gemeinsam in ver.di verankern möchte, und anhand derer man perspektivisch für Mehrheiten kämpft.

Wichtige Eckpunkte wären die Ablehnung von Co-Management und einer Politik von faulen Kompromissen sowie der Ausbau von innergewerkschaftlicher Demokratie. Ein erster guter Schritt für eine kämpferische Vernetzung von unten wurde durch die Einberufung eines gemeinsamen bundesweiten Treffens durch das Netzwerk für eine kämpferische und demokratische ver.di und die ver.di Linke NRW Ende August getan.

Angelika Teweleit ist Sprecherin des Netzwerks für eine kämpferische und demokratische ver.di und arbeitet in der Betriebs- und Gewerkschaftsabteilung der SAV-Bundeszentrale.