Die „halbe“ Revolution in der DDR 1989/90

Mo 11.11.2019

„Liebe Freunde, Mitbürger, es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen nach all den Jahren der Stagnation, der geistigen, wirtschaftlichen, politischen, den Jahren von Dumpfheit und Mief, von Phrasengedresch und bürokratischer Willkür, von amtlicher Blindheit und Taubheit. Welche Wandlung!", mit diesen Worten begann der Schriftsteller Stefan Heym am 4. November 1989 seine Rede vor mehr als einer halben Million Menschen auf dem Ost-Berliner Alexanderplatz.

Gerade einmal ein Jahr lag zwischen den Großdemonstrationen Anfang Oktober 1989 in der DDR und dem Anschluss der DDR an die BRD am 3.10.1990. In diesem Zeitraum wurden die Herrschenden der DDR gestürzt, die Mauer geöffnet, die D-Mark eingeführt. Zunächst war ein ganzes Land dabei, leidenschaftlich eine neue Gesellschaft, einen wirklichen Sozialismus zu erschaffen. Nur ein paar Monate später ging die neue CDU-geführte DDR-Regierung daran, eine kapitalistische Wiedervereinigung zu betreiben und die DDR von der Landkarte verschwinden zu lassen. Wie konnte der revolutionäre Zug auf die Gleise der Wiederherstellung des Kapitalismus geraten?

Der Unmut wächst

Auch nach dem Aufstand von 1953 war in der DDR nie völlige Ruhe eingezogen. In den 1980ern fielen die neuen Töne aus der Sowjetunion über Perestroika und Glasnost auf fruchtbaren Boden. In Polen gab es von der Gewerkschaft Solidarność angeführte Massenstreiks. Anders in der DDR: Als die sowjetische Zeitschrift Sputnik Kritik an der Zustimmung der KPD zum Hitler-Stalin-Pakt übte, wurde sie in der DDR kurzerhand verboten.

Drei Ereignisse heizten 1989 die Stimmung weiter an: Die Reaktion der SED auf die Repression in China, die Fälschung der Kommunalwahlen und schließlich die sich beschleunigende Fluchtwelle aus der DDR. Bis Ende September hatten schon 25.000 das Land verlassen. Diese Fluchtwelle setzte eine Diskussion in Gang: Warum gehen so viele weg? Was ist das für ein Land, aus dem Menschen einfach abhauen, ihre Habe, Freunde und Familie zurücklassen? Die offiziellen Reaktionen, man solle diesen Leuten „keine Träne nachweinen“, ekelten viele an.

Die Opposition formiert sich

Am Montag, dem 4.9., kamen nach dem Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche 1200 Menschen zusammen und demonstrierten. Die Losungen waren: „Wir wollen raus!“ und „Wir wollen eine neue Regierung!“. Sicherheitskräfte griffen ein. Dies wiederholte sich die nächsten Montage. Am 25. September versammelten sich schon 8000. Nun hieß es nicht mehr „Wir wollen raus!“, sondern „Wir bleiben hier!“.

Im September gründeten sich die ersten oppositionellen Gruppen. Das Neue Forum brachte einen Aufruf heraus, den schon innerhalb der ersten vierzehn Tage 4500 Leute mit der Forderung nach einem demokratischen Dialog in der Gesellschaft unterzeichnen. Bis Mitte November kamen 200.000 Unterschriften zusammen. Doch Honecker und die SED-Führung wollten keinen Dialog. Die Zulassung des Neuen Forums wurde abgelehnt. Doch das machte die Gruppe erst recht populär.

Die Massen auf der Straße

Als im Oktober versiegelte Züge mit Flüchtlingen durch Dresden in den Westen fahren, kam es zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstrant*innen und der Polizei. Am 7.10., dem 40. Jahrestag der DDR, fanden sich gegen 17 Uhr einige hundert Jugendliche auf dem Berliner Alexanderplatz ein. Um 17:20 Uhr zog die Menge Richtung Palast der Republik, in der Honecker und Co ihre DDR feierten. Die nun 2000 bis 3000 Menschen riefen „Gorbi, Gorbi!“ und „Wir sind das Volk!“. Gegen Mitternacht schlugen Sondereinheiten der Volkspolizei und der Staatssicherheit los. Über 500 wurden verhaftet.

Zwei Tage später, am Montag, dem 9.10., waren alle Augen auf Leipzig gerichtet. Würde die DDR ihren „Platz des himmlischen Friedens“ erleben? Drei Tage vorher war in der Leipziger Volkszeitung die Drohung erschienen: „Wir sind bereit und willens (…) diese konterrevolutionären Aktionen endgültig und wirksam zu unterbinden. Wenn es sein muss mit der Waffe in der Hand.“

Doch in der Staatsmacht zeigten sich Risse. Drei Sekretäre der Leipziger SED-Bezirksleitung beteiligten sich an einem Aufruf zur Deeskalation, der am Nachmittag über den Stadtfunk verbreitet wurde. Daraufhin erlebte Leipzig mit 70.000 Menschen die bislang größte Demonstration. Machtvoll klang der Ruf „Wir sind das Volk!“ über den Georgi-Ring. Auch die Internationale wurde gesungen. Am selben Abend demonstrierten 7000 in Berlin und weitere 60.000 im ganzen Land.

Nun beschleunigte sich die Entwicklung. Die Demonstrationen breiten sich bis zum nächsten Wochenende weiter aus: Je 20.000 in Halle und Plauen, 10.000 in Magdeburg, 4000 in Berlin. Der nächste Montag brachte einen neuen Rekord: Allein 120.000 in Leipzig. Nun berichten die Zeitungen der DDR zum ersten Mal in sachlichem Ton über die Demonstrant*innen, die eine Woche zuvor noch Randalierer*innen, Rowdys und Konterrevolutionär*innen waren. Am selben Tag traten Mitarbeiter*innen des Teltower Geräte- und Reglerwerkes aus dem FDGB, der Einheitsgewerkschaft der DDR, aus, gründeten die unabhängige Betriebsgruppe Reform und riefen zur Gründung unabhängiger Gewerkschaften auf. Sie forderten „Streikrecht, Demonstrationsrecht, Pressefreiheit, die Beendigung der Reiseeinschränkungen und der offiziellen Privilegien“.

Am 18. Oktober trat Erich Honecker zurück. Nachfolger wurde Egon Krenz. Doch dieser Schritt beruhigte die Massen nicht, vielmehr gingen mehr und mehr auf die Straßen. Krenz schlug Misstrauen entgegen. Auf der Leipziger Montagsdemonstration vom 23.10. mit nun schon 250.000 Teilnehmern waren die Slogans „Egon, wer hat uns gefragt?“, für „freie Wahlen“, „Visafrei bis Hawai!“ oder „Die führende Rolle dem Volk!“. Doch es wurde nicht nur demonstriert. Bei der kasernierten Bereitschaftspolizei in Magdeburg wählten die Wehrpflichtigen einen Soldatenrat. Schülerinnen und Schüler sorgten für die Abschaffung der disziplinierenden Kopfnoten zu Betragen, Fleiß, Ordnung und Mitarbeit und des Samstagsunterrichts.

Der Durchbruch

Die Demonstrationen schwollen weiter an. Zum Beispiel in Leipzig: 20.000 am 2.10., 70.’000 am 9.10., 120.000 am 16.10., 250.000 am 23.10., 300.000 am 30.10 und schließlich 400.000 am 6.11. Dazwischen die Manifestation von mehr als 500.000 (manche sprechen von bis zu einer Million) in Ost-Berlin am 4.11. Die Proteste hatten Ende Oktober das ganze Land erfasst: Süd und Nord, Groß- und Kleinstädte, Arbeiter*innen und Intellektuelle. Bestimmende Themen waren: Freie Reisemöglichkeiten, die Aufklärung der Übergriffe vom 7./8. Oktober., Schutz der Umwelt, ein Ende der Privilegien und des Machtanspruchs der SED. Die Regierung trat schließlich am 7.11. zurück. Am 8.11. folgte das gesamte Politbüro.

Am 9.11. abends trat Politbüromitglied Günter Schabowski vor die Presse. Kurz vor Ende, um 19:07 Uhr, teilte er mit, die DDR hätte die Grenzen geöffnet. Aufregung machte sich breit. Er erklärte, ab acht Uhr des morgigen Tages könnten alle ihr Visum abholen. Doch die Bevölkerung wartete nicht auf das Visum, sondern begann, die Grenzübergänge nach West-Berlin zu belagern. Die Grenzer*innen waren überrascht. Um Mitternacht entschlossen sich einzelne Kommandeure angesichts des Drucks der Massen, die Übergänge zu öffnen. Die Mauer fiel. In den nächsten Wochen ging ein ganzes Land auf Reisen.

Tauziehen und zögerliche Opposition

Nun kam es zum Tauziehen zwischen den Massen auf der Straße, den Oppositionsgruppen und der staatlichen Bürokratie. Die Frage, die niemand wirklich laut stellte, die aber über allem schwebte, war: Wer hat die Macht? Der Staats- und Parteiapparat zunehmend nicht mehr, die Oppositionsgruppen aber auch nicht. Zuerst blickten die Massen auf die Führer*innen der Oppositionsgruppen, oft genug unter Zufällen über Nacht ins Rampenlicht geraten, auch auf einige SED-Reformer wie den neuen Regierungschef Hans Modrow und auf bekannte Künstler*innen und Intellektuelle.

Als das ganze Ausmaß der Korruption Anfang Dezember aufflog, waren die Arbeiter und Arbeiterinnen entschlossener als zuvor, die ganze alte Spitze loszuwerden. Hatten sie doch gerade in der ČSSR gesehen, dass ein zweistündiger Generalstreik die dortige KP schnell zur Raison brachte. Nun forderte auch das Neue Forum in Karl-Marx-Stadt einen eintägigen landesweiten Generalstreik für den 6.12. Dieser Aufruf wurde sofort unisono vom FDGB, den Block-Parteien und Bärbel Bohley, eine der landesweiten Führerinnen des Neuen Forums, verurteilt. Alle fürchteten, die Situation könnte außer Kontrolle geraten. Der Aufruf wurde zurückgezogen. Nichtsdestotrotz kam es in Plauen am 6.12. zu einem zweistündigen politischen Warnstreik mehrerer Betriebe, auch in anderen Orten gab es eigenständige Streikaktionen.

Die Modrow-Regierung versuchte nun, die Opposition einzubeziehen, um die Lage zu stabilisieren. Am 22.11. sprach sich das Politbüro der SED dafür aus, mit der Opposition einen „Runden Tisch“ zu bilden. Dieser tritt am 7.12. das erste Mal zusammen. In der anschließenden Erklärung hieß es: „Obwohl der ‚Runde Tisch‛ keine parlamentarische oder Regierungsfunktion ausüben kann, will er sich mit Vorschlägen zur Überwindung der Krise an die Öffentlichkeit wenden. (…) Er versteht sich als Bestandteil der öffentlichen Kontrolle in unserem Land.“

Aber Kontrolle heißt nicht Regieren. Überrascht vom Tempo der Entwicklungen wollten die Oppositionsgruppen weiter einen Dialog mit der SED und den Staatsorganen betreiben, anstatt selbst die Macht zu übernehmen. Rolf Henrich, Mitbegründer des Neuen Forums, meinte am 28.10. in einem Interview mit der Zeitung „Der Morgen“, dass man vorläufig ohne umfassendes Programm auskommen wolle. Er trete für einen themenbezogenen Dialog ein, der nicht mehr allein auf der Straße stattfinden könne.

Diese Halbherzigkeit und Unentschlossenheit der Opposition hatte eine inhaltliche Grundlage. Es stellten sich zwei grundlegende Fragen. Erstens: Wie konnte man die alte Spitze und die Bürokratie tatsächlich von der Macht vertreiben? Zweitens: Wie sollte die neue Gesellschaft aussehen, insbesondere ihr Wirtschaftssystem und welche Rolle spielte dabei der andere Teil Deutschlands, die kapitalistische BRD? Diese Fragen waren nun permanent auf der Tagesordnung und dabei nicht immer klar abgegrenzt, sondern durchwoben einander.

Bis in den November hinein war die DDR-Revolution eindeutig pro-sozialistisch. Das war zu sehen an den Äußerungen fast aller Oppositionsgruppen, den Transparenten, Sprechchören und Reden auf den Demonstrationen. Die Schriftstellerin Christa Wolf sagte am 4.11.: „Stellt Euch vor, es ist Sozialismus und keiner rennt weg!“ und bekam dafür einen Riesenapplaus. „Unbegrenzte Macht den Räten!“ war auf einem Transparent zu lesen. Doch wie war dieser „bessere Sozialismus“ oder eine Räteherrschaft zu erreichen? Darauf gab es keine Antworten. Die Macht lag auf der Straße. Aber die Opposition des Herbstes 1989 ließ sie dort liegen, bis sie Kohl und Co schließlich aufhoben und den Weg zur kapitalistischen Wiedervereinigung wiesen.

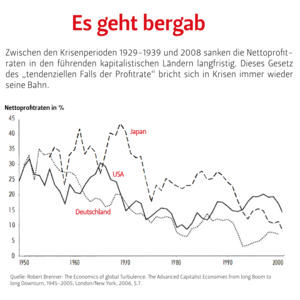

Als entscheidend erwies sich dabei die wirtschaftliche Lage. Ab dem Dezember häuften sich die Meldungen über den maroden Zustand der DDR-Wirtschaft. Bis dato geheim gehaltene Zahlen und Fakten zur niedrigen Produktivität und zur Verschuldung des Landes wurden bekannt. Die Besuche im Westen führten den DDR-Arbeiter*innen den dortigen höheren Lebensstandard vor Augen. Die soziale Spaltung in der BRD trat dabei in den Hintergrund. Es wuchs die Stimmung, nach dem “Experiment DDR” nicht noch ein weiteres “Experiment” zu wagen. Das Selbstbewusstsein der Arbeiter*innenklasse erlitt durch den Blick auf den schlechten Zustand der volkseigenen Betriebe einen schweren Dämpfer. Dazu kam die oben geschilderte Führungslosigkeit.

Ab Dezember schwenkten auch Bundesregierung und Kapitalist*innenklasse in Westdeutschland um. Bis dahin waren sie vorsichtig gewesen, allzu forsch in Richtung Wiedervereinigung zu gehen. Sie hatten einen langsamen Übergang der DDR in Richtung Kapitalismus für unbedenklicher gehalten. Ab Dezember wurde ihnen nach und nach klar, dass eine DDR, in der es offen blieb, wohin sich das Land entwickelte, auch die Bundesrepublik destabilisieren könnte. Gleichzeitig erkannten sie die Schwäche sowohl der bröckelnden SED-Bürokratie als auch der DDR-Opposition und sahen die Chance, in dieses Vakuum zu stoßen und die ganze DDR im Handstreich der Bundesrepublik anzuschließen und einen neuen Markt zu erschließen.

Die Mehrzahl der Arbeiter*innen der DDR wollten 1990 keine Experimente mehr. Aber dann wurden sie dem Experiment der kapitalistischen Konterrevolution ausgesetzt, der Zerschlagung einer staatlichen Wirtschaft, die durch Betriebsschließungen und Privatisierungen zu Millionen Arbeitslosen führte, zur Abwertung der Biografien, zum dauerhaften Zustand, dass der Osten bis zum heutigen Tag in vielen Aspekten gegenüber dem Westen benachteiligt ist.

Die verpasste Chance

Bis zum November 1989 und selbst danach noch gab es in der DDR viele Elemente der politischen Revolution, die der russische Revolutionär Leo Trotzki gegen den Stalinismus, diese bürokratische Entstellung des Sozialismus, für notwendig erachtete. Doch im Endeffekt kam es zur anderen, auch von Trotzki für möglich erachteten, Entwicklung: der kapitalistischen Restauration. Maßgeblich dafür war, dass sich keine bei den Arbeiterinnen, Arbeitern und Angestellten verankerte Oppositionskraft herausgebildet hatte, die einen gangbaren konkreten Weg zu einer wirklich sozialistischen Gesellschaft weisen konnte.

Stefan Heym fasste diese verpasste Chance einige Jahre später wie folgt zusammen:

„Vergessen Sie nicht, es gab keine Gruppe, keine organisierte Gruppe, die die Macht übernehmen wollte. (…) Es gab nur Einzelpersonen, die zusammengekommen waren und ein Forum oder eine Gruppe oder so etwas gebildet hatten, aber nichts, was man braucht, um eine Revolution zu machen. Das gab es nicht. Und deshalb ist das alles implodiert und es gab niemandem, der die Macht übernahm, außer dem Westen. (…) Stellen Sie sich vor, wir hätten die Zeit und die Gelegenheit gehabt, in der DDR einen neuen Sozialismus, einen Sozialismus mit einem menschlichen Antlitz, einen demokratischen Sozialismus zu entwickeln. Das hätte ein Beispiel dann auch für Westdeutschland sein können und die Entwicklung hätte anders verlaufen können.“