Es gibt kein „Klima versus Jobs“ Dilemma

Di 03.03.2020

Es ging nie um das Klima, es ging immer um Profit, so auch bei der Debatte um das Elektroauto.

Spätestens seit 2019 zeichnet sich eine neue gravierende Krise der Autoindustrie ab. Dabei war 2018 noch ein Rekordjahr bei Umsatz und erzeugten KFZ. Doch nun liegen sogar in China 19% der Produktionsanlagen still. Nach einer Prognose des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft werden bis 2030 rund 125.000 der aktuell 800.000 Stellen in der deutschen Autoindustrie wegfallen. Auch Österreich ist betroffen, etwa jeder 9. Job hängt an dieser Industrie.

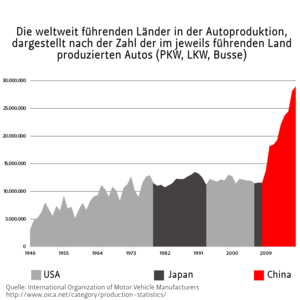

Sie ist eine der ältesten und größten Industrien im internationalen Kapitalismus. Trends und Entwicklungen kann man hier gut beobachten. Zur „Lösung“ aller großen Krisen der Autoindustrie griff man zur direkten Senkung der Arbeitskosten sowie dem Erschließen neuer Regionen für billigere Produktion bzw. mehr Absatz. In den 1980ern war es Japan, dann Osteuropa und China.

Nach der bisher größten Krise der Branche 2008 verlagerten die westlichen Konzerne innerhalb von zwei Jahrzehnten große Teile der Produktion nach China. Die „alten“ Granden der Autoindustrie, v.a. aus den USA, Deutschland und Japan, sind bei den Verbrennermotoren führend. China aber subventioniert massiv das Elektroauto, einen neuen Antriebsstrang, der die chinesische Industrie an die Spitze der Branche bringen sollte.

Trumps Konflikt mit China wurzelt auch in diesem Wettbewerb. Wie auch die Förderung von Industrie 4.0 und der „Green Deal“ der EU Ausdruck der Angst des europäischen Kapitals sind, den Anschluss zu verlieren.

Denn am Beginn der nächsten Krise stellt sich die Frage nach neuen Märkten – hier sucht man durch Umstellung bzw. Erweiterung der Produktion auf einen neuen Motor nach einem Ausweg. Daimler, VW, Audi & Co. wollen immer mehr weg vom Verbrenner- und hin zum Elektromotor.

Diesen Wandel wollen sie mit öffentlichen Fördergeldern sowie Sparprogrammen und Personalabbau finanzieren. Seit Jahren baut die Branche Stellen ab. Doch es ist nicht die (vermeintliche) Ökologisierung, die Jobs kostet, sondern der Prozess der Automatisierung und Produktionsverlagerung. Mit jeder Krise gab es die Debatte, wie der Autoverkehr umweltfreundlicher gestaltet werden könnte: Biodiesel, Emissionsbegrenzung und nun das Elektroauto. Aus Sicht der Autoindustrie ging es nie um „die Umwelt“, sondern darum, die Krise zu überwinden – mit Hilfe fetter staatlicher Subventionen.

Die Automatisierung der Branche war Eckpfeiler und Dilemma. Mit Einführung der Serienproduktion durch Henry Ford 1907 stieg die Produktivität und der Aufstieg des US–Kapitalismus wurde voran getrieben. In den 1980er Jahren gelangte Japan dank Automatisierung gerade in der Autoindustrie in die Spitze der Weltwirtschaft. „Die fressen uns auf“ klagte US-Manager Henry Ford II. Die USA mussten mithalten und so waren die 1980er nicht nur der Aufstieg Japans, sondern auch der Untergang Detroits. Die gestiegene Produktivität in Detroit rettete zwar vorübergehend die Profite, aber nicht die Jobs, diese wurden entweder gleich gestrichen oder später die Produktion verlagert. Mitte des 20. Jahrhunderts hatten in Detroit noch 214.000 in der Autoindustrie gearbeitet, 1990 waren es nur noch 104.000!

Durch die Automatisierung verdoppelte sich in den letzten 50 Jahren der Output, die Wertschöpfung verdreifachte sich. Die gestiegene Produktivität landet v.a. als Gewinn in den Taschen der Aktionär*innen. Gleichzeitig führte der Jobabbau zu steigender Arbeitslosigkeit.

Henry Ford brachte vor knapp 100 Jahren nicht nur das Fließband in die Branche, sondern verknüpfte Autonutzung auch mit Privatbesitz. Und so gilt auch heute: Elektroauto statt Verbrenner, oder noch besser: Elektroauto als Zweitauto – und nicht Ausbau des Öffentlichen Verkehrs, der wurde zurückgebaut, privatisiert und verteuert.

Der ökologische Nutzen von Elektroautos ist mehr als fraglich: Neben ungeklärten Fragen zur Energiespeicherung und -erzeugung bleibt es im Konzept des Individualverkehrs haften. Auch Jobs werden in Summe mit dem Trend hin zum Elektroauto nicht geschaffen, sondern verlagert bzw. durch den Technologieschub abgebaut.

Es ist die Autoindustrie, die ein angebliches „Jobs versus Klima“-Dilemma herbeiredet. Doch es sind die Grundprinzipien des Kapitalismus, die Jobs vernichten. Die Sicherung von Beschäftigung gelingt weder durch Festhalten am Vebrennermotor noch im Umstieg zum Elektroauto. Ein völlig anderes Konzept, wie Verkehr organisiert werden kann und welcher nötig ist, kann tatsächlich Jobs sichern und schaffen. Und wenn menschliche Arbeit durch Automatisierung eingespart wird, kann das auch für eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn genutzt werden. Die Umstellung ist nicht nur aus sozialen und ökologischen Gründen sinnvoll und nötig – sondern auch technisch möglich: Der hohe Grad an Automatisierung macht die Produktion schnell wandelbar. Allerdings nur, wenn man das Diktat des Profits überwindet und im Interesse der Gesellschaft, nicht im Interesse weniger Konzerne handelt.

Die Geschichte der Autoindustrie ist von Arbeitskämpfen geprägt – hier liegt auch der Schlüssel zur erfolgreichen Ökologisierung. Der Grad der gewerkschaftlichen Organisierung dieser Branche ist traditionell hoch, begünstigt durch große Fabriken mit vielen Beschäftigten an einem Standort. In kaum einer Branche ist streiken so effektiv und schmerzhaft für die Bosse. Das machte die Autoindustrie, als Teil der Metallindustrie, zum Wegweiser für andere Branchen in Bezug auf Lohnverhandlungen, Arbeitszeit, Gesundheitsversicherung etc.

In den letzten Jahren flammten vermehrt Arbeitskämpfe auf. 2017 erreichte ein Streik bei VW in der Slowakei eine Lohnerhöhung von 13,5%, 2019 einer bei Audi in Ungarn +18%. Und 2019 endete erst nach 40 Tagen der Streik bei General Motors in den USA. GM hatte 2018 noch 10 Mrd. € Profit verzeichnet, erhielt massive Steuererleichterungen und Subventionen. Trotzdem sollten Standorte geschlossen und Produktion verlagert werden. Bei den Lohnverhandlungen 2019 platzte den Beschäftigten der Kragen. 50.000 Arbeiter*innen an 55 Standorten legten die Arbeit nieder. Das Ergebnis ist nur ein Teilerfolg, weil die Gewerkschaftsführung nicht bereit war, den Kampf in der nötigen Konsequenz zu führen. Denn die Gewerkschaftsbürokratie, die gerade in der Autoindustrie teils absurde Blüten treibt, spielt oft eine negative Rolle. Betriebsrät*innen sehen sich häufig als Teil des Managements und agieren „für das Unternehmen“. Ihr Lebensstandard ähnelt teils mehr dem der Chefetagen als jenem der Kolleg*innen. Die Folge: Sie verhindern bzw. bremsen Streiks, unterwerfen sich dem „Spardiktat“, akzeptieren schwache Lohnabschlüsse trotz hoher Profite. Die Gewerkschaftsbürokratie zeigt sich auch in der Klimadebatte auf der Seite der Unternehmen. Die Erhaltung von Jobs wird der Klimakrise entgegengehalten, anstatt Arbeitszeitverkürzung und Umstellung der Produktion zu erkämpfen. Denn es sind die Arbeiter*innen, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind.

Die Gewerkschaftsführung versagt dabei, die wahren Ursachen der Krise aufzuzeigen. Was Jobs gefährdet, ist die Profit- und Wettbewerbslogik der kapitalistischen Produktionsweise. Das Dilemma ist nicht Klima oder Jobs, sondern eine Wirtschaft und Gesellschaft für Arbeiter*innen oder eine für das Kapital.