Di 16.04.2024

Mit kleinen Schritten in den Abgrund

von Jan Millonig

Dass die Rechte heute so stark ist, liegt am Scheitern linker Versuche, den Kapitalismus zu reformieren.

In den 2000ern blickten viele hoffnungsvoll auf linke Regierungen in Südamerika wie die von Chavez in Venezuela oder Morales in Bolivien. Nach dem Ausbruch der Krise 2007/08 schien auch in Europa der Boden fruchtbar für linke Regierungen: Tausende feierten auf Frankreichs Straßen den Sieg Hollandes, der sich als linker Sozialdemokrat präsentierte. In Spanien schoss Podemos aus dem Boden und schien kurz davor, die alten Parteien zu überholen. Und schließlich kam 2015 in Griechenland mit Syriza eine Partei an die Macht, deren kompletter Name auf Deutsch „Koalition der radikalen Linken“ heißt.

Und heute? Allerorts lesen wir vom Aufstieg der Rechten: Von Trump über Bolsonaro, Modi und Duterte bis zu Putin, Orban, Salvini und – Kurz. Wie konnte das passieren? Damit beschäftigt sich der aktuelle Vorwärts-Schwerpunkt.

Der Grund dafür, dass rechte und neoliberale Kräfte in vielen Ländern die Macht übernehmen konnten oder die politische Lage prägen, ist noch vor den „linken“ 2000ern zu suchen. Wir können die aktuelle Situation nur vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs der traditionellen Massenparteien der Arbeiter*innenklasse, wie der Sozialdemokratie, und dem Fehlen oder Scheitern neuer linker Kräfte analysieren. In den 1980ern waren es oftmals die sozialdemokratischen Parteien selbst, welche die neoliberale Wende eingeläutet haben. Die Folge: Sie verloren stark an Unterstützung durch Arbeiter*innen, was dem Aufstieg des Rechtspopulismus den Weg bereitete. Mit dem Kollaps des Stalinismus beschleunigte sich diese „Verbürgerlichung“. Gleichzeitig brachen die in manchen Ländern sehr starken kommunistischen Parteien ideologisch und organisatorisch völlig zusammen. Die Arbeiter*innenklasse hat seitdem weder ein Kampfinstrument noch eine ideologische Antwort auf den Kapitalismus und seine Spar- und Spaltungspolitik in der Hand.

Die Weltwirtschaftskrise 2007/08 verdeutlichte diese Krise der Arbeiter*innenbewegung und Linken noch einmal verstärkt. Denn organisierter Widerstand fand kaum statt, dafür gab es aber spontane Bewegungen, wie „Occupy“ in den USA oder die „Indignados“ in Spanien. Aus dem aufflammenden systemkritischen Bewusstsein zu dieser Zeit entstanden vielerorts neue linke Parteien wie Podemos in Spanien. Bereits existierende, jüngere Formationen bekamen Aufwind, wie Syriza in Griechenland. Doch aufgrund der fortschreitenden Verschärfung der Systemwidersprüche und dem damit verbundenen Kürzungsdiktat des Kapitals standen diese neuen Formationen sehr schnell im Praxistest. Ihre Strategien, dem System durch Reformen die Zähne zu ziehen, scheiterten fatal. Andere Linksparteien bestehen schon seit den 2000ern, wie P-Sol in Brasilien oder Die Linke in Deutschland. Dort konnte der Aufstieg des Rechtspopulismus aufgrund deren Existenz und deren relativ breiter Unterstützung verzögert werden. Doch P-Sol konnte Bolsonaro nicht aufhalten, und auch Die Linke wird die AfD nicht stoppen können, wenn sie so weiter macht wie bisher.

Ähnlich wie vor 30 Jahren erweist sich das Scheitern der Linken als Sprungbrett für die Rechten. Das muss auch eine Warnung für neue linke Hoffnungsträger*innen wie Jeremy Corbyn in Britannien oder Bernie Sanders und die Democratic Socialists of America (DSA) sein. Denn obwohl die einzelnen Projekte unterschiedlich sind, so gibt es doch in all diesen Formationen gemeinsame Tendenzen: Die Beschränkung auf die Wahlebene, der Mangel an demokratischen Strukturen und das Fehlen eines klaren sozialistischen Programms - ein Programm, das unvereinbar mit jedweder Verschlechterung für die Masse ist und sich den kapitalistischen Spielregeln nicht beugt, sondern den Kapitalismus als das entlarvt, was er ist: Ein System, das nur für eine kleine Elite „funktioniert“ und abgeschafft gehört.

Zahlen und Fakten: Versprochen und gebrochen

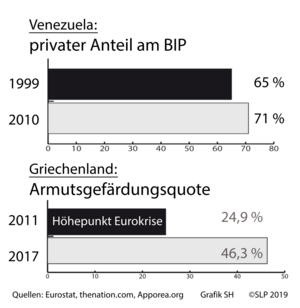

> In Griechenland trat Syriza 2015 mit dem Versprechen an, die Kürzungspolitik zu beenden und Löhne und Pensionen wiederherzustellen. Tsipras kündigte an, dem Diktat der Troika zu trotzen. Dieses Versprechen brach er, obwohl sich die Bevölkerung in einem Referendum klar gegen die Annahme eines nächsten Memorandums aussprach. Die traurigen Folgen: Verdienten 2009 nur 4% der Arbeitenden unter 300€, waren es 2017 bereits 14%. Das Pensionsalter erhöht die Regierung auf 67 Jahre. Die Pensionen wurden noch einmal um 18% gekürzt. Die Hälfte der Landbevölkerung ist nun von Armut bedroht. Die Ernährungsunsicherheit stieg von 7% im Jahr 2008 auf nun 14%.

> Als Daniel Ortega und die FSLN 2006 in Nicaragua an die Macht kamen, erhofften sich viele ein Anknüpfen an die sandinistischen Traditionen. Das Gegenteil war der Fall: Ortega schenkte der Kirche ein komplettes Abtreibungsverbot. Bei den Protesten gegen seine Pensionskürzungen starben bereits über 300 Menschen.

> 2006 verkündete Hugo Chavez, er plane „die Bolivarianische Revolution direkt in Richtung Sozialismus zu führen“. Doch statt demokratischer Planung der Wirtschaft von unten förderte Chavez hauptsächlich Kooperativen, die weiter konkurrieren mussten. Nur der staatliche Zugriff auf die Ölindustrie wurde verstärkt, doch im Ölkonzern PdVSA wurde den Beschäftigten die Mitbestimmung verweigert. Argument: Das Unternehmen sei „zu wichtig“. Statt den Kapitalismus zu stürzen, wurden Parallelmärkte errichtet, was nur die Inflation vorantrieb. Nun erhöhte die Hyperinflation die Kosten eines Arztbesuchs auf das mehr als 6fache!

> In Deutschland argumentiert der rechte Flügel der Partei Die Linke immer wieder für Regierungsbeteiligungen, um „mitzugestalten“. Die Bilanz einer solchen Beteiligung in Berlin: Der rot-rote Senat war 2001-11 verantwortlich für 100.000 privatisierte Wohnungen, 35.000 abgebaute Stellen im öffentlichen Dienst, Kürzungen im Bildungssystem und vieles mehr.

Das Scheitern des Reformismus des 21. Jahrhunderts

von Sebastian Kugler

Der Kapitalismus und sein Staat können nicht wegreformiert werden.

Als Anfang 2015 die „Koalition der radikalen Linken“ („Syriza“) in Griechenland an die Macht kam und Tsipras Premierminister wurde, kannte das Entsetzen bürgerlicher Medien und Regierungen keine Grenzen. Denn die neue Regierung hatte angekündigt, das Kürzungsdiktat zu beenden, unter dem die Bevölkerung seit Ausbruch der Eurokrise litt. Das Kapital und seine Schreiberlinge reagierten mit wütender Hetze in bester Kalter Kriegs-Tradition und mit unverblümter Erpressung. Vier Jahre später ist alles anders: Die Financial Times berichtet voll Lob über die Wandlung des „Lenins der Ägäis“ zum „Darling des EU-Establishments“. Syriza hat das Kürzungsdiktat nicht nur nicht beendet: Nachdem Tsipras das eindeutige „Nein“ bei einem Referendum zur Frage eines neuen, von der EU diktierten, Kürzungsprogramms ignoriert hatte, setzte seine Regierung die brutalsten Kürzungsmaßnahmen seit Ende der Militärdiktatur um – schlimmere, als die der sozialdemokratischen und konservativen Vorgängerregierungen.

Wie konnte das passieren? Waren Tsipras und Syriza von Anfang an böswillige Verschwörer, die sich ein linkes Mäntelchen umwarfen, um ihre eigentlich neoliberalen Pläne effektiver umzusetzen? Nein. Der Grund für die Kapitulation Syrizas liegt in den unlösbaren Widersprüchen ihrer politischen Perspektiven. Denn entgegen den Befürchtungen des europäischen Kapitals wollte Syriza den Kapitalismus nicht abschaffen. Das Thessaloniki-Programm der Partei sah im Wesentlichen die Rücknahme von Kürzungen, ein Programm zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, progressive Besteuerung und einige demokratische Reformen vor. Alles Maßnahmen, die in der „guten, alten Zeit“ des Nachkriegsaufschwungs auch von bürgerlichen Regierungen umgesetzt wurden. Doch seit Ende des Nachkriegsaufschwungs und besonders seit Ausbruch der Krise 2007/8 hat sich der wirtschaftliche Spielraum für solche Maßnahmen radikal verkleinert. Gleichzeitig hat sich das politische Kräfteverhältnis massiv verschoben. Der Verrat der Führungen der großen Organisationen der Arbeiter*innenklasse hat die Arbeiter*innenbewegung in eine Krise gestürzt – zugunsten der bürgerlichen Kräfte, die ihr System als alternativlos präsentieren konnten. Vor diesem Hintergrund war es in Griechenland unmöglich, auch nur beschränkte Reformen durchzuführen, ohne an die politischen und wirtschaftlichen Grenzen des Kapitalismus zu stoßen. An diesen Grenzen gibt es nur mehr die Alternativen: Bruch mit dem Kapitalismus oder Unterwerfung unter sein Diktat. Syriza zog, gegen den Willen der Massen, letzteres vor. Andros Payiatsos, Marxist und Aktivist der griechischen Schwesterorganisation der SLP, Xekinima, sieht darin „eine entscheidende Lektion in Bezug auf die Rolle des Reformismus in der aktuellen globalen Epoche“. Nämlich, „dass der Versuch einer linken Partei, in der Regierung die Krise des Kapitalismus zu managen und innerhalb des Systems Lösungen für die ökonomischen und sozialen Probleme zu finden, zum Scheitern verurteilt ist“.

Was sich in Griechenland innerhalb eines halben Jahres in verdichteter Form abgespielt hat, entfaltete sich in Venezuela ähnlicher über die letzten 15 Jahre. Chavez verschaffte sich dank des stärkeren Zugriffs auf die verstaatlichte Erdölindustrie wirtschaftlichen Spielraum für weitreichende soziale Reformen: Armut und Analphabetismus wurden effektiv bekämpft und sogar Formen von demokratischer Mitbestimmung in der Wirtschaft wurden erprobt. Doch das kapitalistische Wirtschaftssystem blieb bestehen – die gesamte Nahrungsmittelindustrie ist in den Händen von ein paar Familien. Diese setzen ihre Macht ein und erzeugen künstliche Nahrungsmittelengpässe, um die linke Regierung unter Druck zu setzen. Die Wirtschaft blieb vom Ölpreis und damit den Launen des internationalen Marktes abhängig. Ebenso blieb der bürgerliche Staat und seine Institutionen bestehen. Chavez versuchte, ihn für linke Politik nutzbar zu machen, indem er „seine“ Leute an die richtigen Positionen setzte. Doch damit schuf er nur die Grundlage für eine bürokratische und korrupte Freunderlwirtschaft in den staatlichen Apparaten, deren Auswüchse unter Maduro groteske Ausmaße annahmen. Aufgrund der besonderen Situation gelang es in Venezuela länger, auf dem schmalen Grat zwischen Revolution und Zusammenbruch zu wandeln. Doch dieser Grat kommt an sein Ende und der Aufprall droht umso härter zu werden.

Wer die Revolution zugunsten der Reform ablehnt, wird am Ende ohne beides dastehen.

Denn die Widersprüche eines reformistischen Regimes lassen sich nur um den Preis der Aufgabe seiner fortschrittlichen Elemente im Zaum halten. So beschloss Syriza Anti-Streik-Gesetze. Chavez und Maduro setzten Gewalt gegen Demos und Fabrikbesetzungen ein, die genau das forderten, was die Regierung versprach. In Bolivien wurde Morales mit seiner Partei „Bewegung für den Sozialismus“ erster indigener Präsident des Landes und setzte viele Verbesserungen für indigene Schichten um – doch auch er blieb auf der Basis des Kapitalismus. Die Folge: Seit 2011 versucht Morales, eine Autobahn durch das indigene TIPNIS-Gebiet zu bauen, die Konzernen wie dem brasilianischen Ölmulti Petrobas profitable Geschäfte ermöglicht. Den indigenen Widerstand lässt er mithilfe bewaffneter Trupps niederschlagen. Am weitesten fortgeschritten ist dieser Prozess wohl in Nicaragua, wo Ortega heute eine Karikatur der linken sandinistischen Bewegung anführt. Seit mehr als einem Jahr befindet sich seine Regierung quasi im Bürger*innenkrieg gegen die Jugend des Landes, die gegen Armut und Perspektivlosigkeit rebelliert.

Das Versagen des Reformismus ist umso fataler, als seine Niederlage nicht einfach zum Ausgangszustand zurückführt. Mangels linker Alternative kann die gerechtfertigte Wut über diese Politik zu Rekrutierungsfeldern für rechte und rechtsextreme Kräfte werden. In allen genannten Ländern mischen sich solche Kräfte in die Bewegungen gegen die scheiternden reformistischen Regierungen und bieten sich als Alternativen dar. So entstehen konterrevolutionäre Dynamiken, die nicht nur errungene Fortschritte rückgängig machen, sondern darüber hinaus grundlegende soziale und demokratische Errungenschaften zerstören können. Das erschütterndste Beispiel dafür ist die Machtübernahme Bolsonaros in Brasilien. Sein Aufstieg ist ohne den Frust über die jahrelange Korruption der einst gefeierten „Arbeiterpartei“ PT nicht erklärbar.

In „normalen“ Perioden scheint der Reformismus den Massen als vernünftiger Weg, weil er die Grundlagen des Systems, das er reformieren will, nicht in Frage stellt. Doch die Konfrontation, die er mit den Auswüchsen des Systems eingeht, macht es nötig, genau diese Grundlagen in Frage zu stellen. In diesen Perioden fällt der Reformismus notwendigerweise hinter das Bewusstsein der Massen zurück: Denn nicht mehr die revolutionäre Umwälzung scheint utopisch, sondern die weitere Reform des Bestehenden. Marxist*innen können den Erfolg eines Bruches mit dem Kapitalismus nicht garantieren. Dieser ist von vielen Faktoren abhängig, nicht zuletzt der Existenz einer revolutionären Partei, in welcher sich die fortgeschrittensten Schichten der Arbeiter*innenklasse zusammenschließen - und ob es gelingt, den Unmut zu einer internationalen revolutionären Welle zusammenzufügen. Garantieren können wir nur, dass der reformistische Weg, auch wenn er weniger konfrontativ erscheint, auf jeden Fall in die schmerzhafte, schlimmstenfalls blutige Niederlage führt.

Marx aktuell: Reform – Staat – Revolution?

von Pablo Hörtner

Die Auseinandersetzung zwischen Reformist*innen und Revolutionär*innen ist nicht neu – am deutlichsten lässt sie sich entlang der verschiedenen Einschätzungen über den Charakter des Staates verfolgen. Der Reformismus behandelte den bürgerlichen Staat meist als neutrale Institution, derer sich sowohl die herrschende als auch die unterdrückte Klasse bedienen kann. Doch schon Marx zog aus dem Scheitern der Pariser Kommune 1871 die Schlussfolgerung: „die Arbeiterklasse kann nicht die fertige Staatsmaschinerie einfach in Besitz nehmen und diese für ihre eignen Zwecke in Bewegung setzen.“ (Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich, 1871). Indem der Reformismus im bürgerlichen Staat ein Instrument zur Befreiung der Arbeiter*innenklasse sieht, kettet er sich und sie letztlich an die bürgerliche Herrschaft: „Eine reformistische Partei betrachtet in der Praxis als unerschütterlich die Grundlagen dessen, was zu reformieren sie sich anschickt.“ (Leo Trotzki; Geschichte der Russischen Revolution, Band II: Oktoberrevolution, 1930). Deswegen hat Lenin im Anschluss an Marx gegen ein solches Staatsverständnis gekämpft: „Marx hat die Lehre vom Klassenkampf konsequent bis zu der Lehre von der politischen Macht, vom Staat, entwickelt. […] Alle früheren Revolutionen haben die Staatsmaschinerie vervollkommnet, aber man muss sie zerschlagen, zerbrechen. Diese Folgerung ist das Hauptsächliche, das Grundlegende in der Lehre des Marxismus vom Staat", schreibt Lenin 1917 in Staat und Revolution mit Berufung auf das Kommunistische Manifest von 1848.

Ein tragisches Beispiel des von Marx kritisierten reformistischen Staatsverständnisses ist jenes des chilenischen Präsidenten Allende, dessen Verzicht auf einen revolutionären Weg 1973 – mit Berufung auf Karl Kautsky und Otto Bauer – die chilenische Arbeiter*innenklasse mit einem Blutbad und einer langen brutalen Diktatur bezahlen musste. Ähnliche Erfahrungen gab es 1979 in Nicaragua und im Iran, sowie in der Zwischenkriegszeit in Österreich und Deutschland und ab 1936 mit den Volksfrontregierungen in Frankreich und Spanien.

Nicht erst seit dem Scheitern von Lulas PT in Brasilien, von Chavez' bolivarischem Experiment in Venezuela und von Tsipras' Syriza in Griechenland wissen wir, dass "Linkspopulismus" und die Weigerung zu einem entschlossenen Bruch mit Großkapital, Staat und Imperialismus – statt einer klaren internationalistischen und sozialistischen Perspektive – der Linken insgesamt und der Hoffnung auf eine bessere Welt im Besonderen nachhaltig schaden. Statt im Kampf gegen das Kapital auf den Staat zu vertrauen, gilt es eine revolutionäre Partei und in Bewegungen rätedemokratische Strukturen aufzubauen, die den Interessen der Arbeiter*innenklasse entsprechen und die Grundlage gesellschaftlicher Organisation ohne Klassen bilden können.

Zum Weiterlesen: Wladimir Iljitsch Lenin, Staat und Revolution.

Staat und Revolution ist die bis heute wichtigste Schrift zum marxistischen Verständnis des Staates.

Revolution? Was ist das?

von Oliver Giel und Sebastian Kugler

Ein revolutionärer Sturz des Kapitalismus ist nicht nur möglich, sondern auch nötig.

Sind Reformen, die die Auswirkungen des Kapitalismus abschwächen, möglich? Ganz klar: Ja, sind sie. Seit das Kapital die bestimmende Macht der modernen Gesellschaften geworden ist, haben die, die das Kapital schaffen, aber von ihm beherrscht werden, die Arbeiter*innenklasse, immer wieder gezeigt, dass sie fähig und willens sein können, ihre Interessen gegen das Kapital durchzusetzen. Abschaffung der Kinderarbeit, Begrenzung der Arbeitszeit, allgemeine Sozialversicherungen, und sogar das Frauenwahlrecht wurden durch Arbeiter*innen erkämpft, teilweise unter Einsatz ihres Lebens.

Nur laufen Reformen immer Gefahr, wieder rückgängig gemacht zu werden. Aber nicht, weil eine Mehrheit plötzlich mehr arbeiten will oder eine allgemeine Krankenversicherung unattraktiv geworden wäre - sondern weil sie der Profit- und Konkurrenzlogik des Kapitals widersprechen. Wenn Schwarz-Blau und die Bosse Österreich „konkurrenzfähig“ machen wollen, müssen die Möglichkeiten für die Reichen, Profite zu machen, vergrößert werden. Etwa durch den 12-Stunden-Tag. Da andere kapitalistische Staaten das gleiche Ziel haben, ist es kein Wunder, dass in Deutschland nun auch die Aufweichung der Arbeitszeitgesetze gefordert wird. Das heißt, dass im globalisierten Kapitalismus wortwörtlich jeder Angriff auf eine*n ein Angriff auf alle ist. Das heißt auch, dass auch die wohlwollendste Regierung, die dem Staatszweck verpflichtet ist, den Kapitalismus zu verwalten, den Sozialkahlschlag mittragen muss. Es heißt schließlich, dass Reformen nur erkämpft und verteidigt werden können, wenn man mit dieser Logik bereits im Kampf bricht. Wirkliche Reformen sind das, was übrig bleibt, wenn das System sich nur um den Preis dieser Zugeständnisse überhaupt halten kann. Dauerhaft werden sich aber die Verbesserungen, die mit diesen Reformen verbunden sind, nur halten können, wenn das System, dem sie aufgezwungen wurden, ganz gestürzt wird – also durch eine Revolution.

Eine Revolution ist kein Putsch, sondern bewusste Selbsttätigkeit der Massen. In einer Revolution wird die Mehrheit der Menschheit vom Objekt zum Subjekt der Geschichte. Ohne aktive Beteiligung der Arbeiter*innenklasse ist eine Revolution heute überhaupt nicht denkbar – in diesem Sinne ist eine Revolution viel demokratischer als die Stellvertretungspolitik im Parlament. Trotzdem ist „Revolution“ für viele Menschen immer noch verbunden mit Gewalt. Doch die Geschichte widerlegt diese Verbindung: Revolutionäre Erhebungen der Arbeiter*innenklasse waren und sind ihrem Wesen nach nicht blutrünstig, ihnen wurde die Gewalt von außen aufgezwungen. Sei es die Pariser Kommune 1871, die erste Arbeiter*innendemokratie der Welt, die Russischen Revolutionen 1917, die Räterepubliken in Deutschland 1918/19, der Versuch eines Sozialismus durch Reformen in Chile, genauso wie die antistalinistischen Revolutionen in Ungarn 1956 oder der Tschechoslowakei 1968: Was immer einen hohen Blutzoll gefordert hat, war das Gemetzel, das die Herrschenden angerichtet haben, um diese Bewegungen zu unterdrücken.

Die Geschichte birgt also viele Lehren. Nicht alle sind den immer neuen Massenbewegungen, die dieses System immer wieder gegen sich aufbringt, im Moment der Auseinandersetzung präsent. Deswegen braucht die Arbeiter*innenklasse eine eigene Partei. Eine Partei, für die sie nicht das Stimmvieh von Funktionär*innen ist, sondern eine Partei, die das Instrument ihres Kampfes um Befreiung ist. In einer revolutionären Partei kann die Arbeiter*innenklasse die Lehren der Geschichte speichern. Und in Form der revolutionären Partei können die am weitesten fortgeschrittenen Teile der Arbeiter*innenklasse in entscheidenden Auseinandersetzungen mit den Herrschenden den Weg zeigen, wie ihre Macht tatsächlich gebrochen werden kann: Durch die Enteignung der Kapitalist*innen und die Organisation von Wirtschaft und Gesellschaft durch demokratische Räte.

Nur so können nicht nur die Angriffe des Kapitals zurückgeschlagen werden, sondern auch die Basis geschaffen werden für eine neue Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der nicht der Profit einer Minderheit, sondern die Bedürfnisbefriedigung und die Entfaltung der Fähigkeiten der Mehrheit der Zweck gesellschaftlicher Praxis ist. Diese Gesellschaft nennen wir Sozialismus, und den Prozess, das Geschick in die eigenen Hände zu nehmen, nennen wir Revolution. So sehr sich der Kapitalismus seit der Zeit von Marx und Engels verändert hat, diese revolutionäre Idee ist brandaktuell – denn die einzige Alternative dazu ist die fortschreitende Zerstörung von Gesellschaft und Planet durch den Kapitalismus.